A. 日本助産師会将来ビジョン2035の作成にあたって

1. 日本助産師会将来ビジョン2035の作成にあたって

近年は、VUCAの時代と言われています。VUCAとは、4つの言葉の頭文字をとったものです。4つの言葉とは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)であり、予測が難しく変化が激しい社会の状況を示すとされます。VUCAという言葉自体は、1990年頃から使用されているものですが、現在の社会を言い表すのに適したものとされ、頻繁に使用されるようになってきました。

そして、このVUCAの時代においては、PDCA(PLAN・DO・CHECK・ACTION)サイクルのみでは、社会の変化に対応しきれないとされ、OODA(OBSERVE・ORIENT・DECIDE・ACT)ループの活用も重要とされてきています。

本特別委員会では、先ず、この点を委員会で共有し、現時点で予測される社会状況について議論し、取り組むべき課題を骨子としてまとめ、公益社団法人日本助産師会の示すビジョンのⅠ~Ⅲの3つのケアとA~Dの専門職能団体として発展するための推進事項に落とし込みました。

2. 今後10年間に予測される社会の状況

1)今後10年間に予測される状況

日本では少子化が加速し、人口減少、とくに、年少人口の減少が著しく、生産年齢人口、65歳以上の高齢者人口のアンバランスがより一層大きくなることが予測されます。その中で、人口は都市部に集中し、マンパワー、インフラなどにおいて地域格差が広がることが予測されます。また、社会の変化に応じ、地域コミュニティの再編が求められます。

人々は多様化し、価値観や考え方も様々となり、社会はその価値観の理解や対応が求められるでしょう。さらに、VUCAは、ストレスフルな状況を生み出し、メンタルヘルスにも影響を及ぼし、精神的な問題を抱える人が増加することも予測されます。

今後、世界はAI・デジタル社会が加速していきます。新たなテクノロジーのメリット・デメリットを理解し、賢く活用していくことも求められます。

日本では、自然災害が頻発し、今後も大規模な災害が予測されます。また、自然災害だけでなく、2020年におきたCOVID19によるパンデミックなど、将来未知なる新興感染症の発生も考えられます。

2)今後10年間に予測される助産師に関連した社会状況

前述の今後の10年間に予測される社会の状況を踏まえ、私たち助産師に関連した社会の状況について目を向けると、先ずは、超少子化とハイリスク妊産婦の増加が予測されます。子育てに不安や困難を感じる親も増加するでしょう。女性やその家族も多様化し、地域における母子保健等のニーズは多様となると共に増加するでしょう。そのような中で、妊娠出産の「自然性の尊重」を共有することの困難化がおこることも考えられます。

また、人口の偏在とともに、周産期医療の集約化も加速すると予測されます。地域によって、医療や福祉のリソースの状況は異なり、特性に応じた対応が迫られます。

助産師の就業環境は、分娩数の減少にともない今後さらに変化していくことが予測されます。また、18歳人口の減少に伴う助産師数の減少も予測されます。

3. 取り組むべき課題と骨子のまとめ

今後10年間に予測される社会の状況を踏まえ、取り組むべき課題と骨子を以下にまとめました。

1)正常な妊娠・分娩・新生児・育児への支援の強化

少子化が問題となって約30年が経過し、出生数の減少が急激に進む中、女性の産み、育てるためのエンパワメント支援をさらに強化していく必要があります。特に、ハイリスク妊産婦の増加や無痛分娩が急増している状況を踏まえ、どのような状況にある女性に対しても、その人なりの自然性の尊重やウエルネスの視点で女性を支援することが求められます。

(1)妊娠・分娩・子育てに関する正しい知識の普及・啓発と支援

a. 妊娠前からの心と身体づくりの支援

b. 自然分娩、麻酔分娩、帝王切開分娩など多様な分娩方法に関する正しい情報発信と意思決定支援

c. 多様なニーズに対応した子育て支援

d. 養育者が自信をもって子育てができるための支援

(2)女性とその家族を中心としたケアと助産師による継続的な支援の更なる推進

2)地域周産期医療の集約化の中で一次医療レベルに助産所を位置づける

地域の特性に応じた助産所のあり方を検討していく必要があります。助産師や助産所が存在しない市町村もあり、偏在があるなかで、支援を必要とする女性に助産師のケアを届けるための地域特性に応じた助産所のあり方を示す必要があります。また、今後、国において出産費用が公的な保障に入ることも考慮し、助産所の特性や役割を正しく第三者評価として示していくことが求められます。

a. 助産師・助産所の現状の分析とその結果の明示

b. aの現状と各地域に状況(産科医療・行政・福祉サービスなど)に適した助産所のあり方の提示

c. 分娩の取り扱い、産後ケア、女性への健康支援を含め、フロントラインやセーフティーネット

としての助産所のあり方の提示

d. 嘱託医、嘱託医療機関の確保と連携強化

e. 助産所認証評価の推進

3)地域に根差した助産師活動の推進

地域において、妊娠・分娩・産褥、および子育てにおける助産師の役割を明確化し、継続的な切れ目ない母子保健活動を強化していく必要があります。さらに、包括的性教育、プレコンセプションケア、不妊症・不育症、さらに女性の生涯(思春期・成熟期・更年期・老年期)を通じた健康支援にも助産師の視点を活かした活動の展開を行う必要があります。また、多発する災害時に対応できる支援体制の整備が求められます。

a. 市町村における母子保健施策および事業における助産師の役割の明確化

b. ウイメンズヘルスケアやプレコンセプションケアの推進

c. 災害対策の強化と支援体制の整備

4)多職種連携の推進

多様な支援にあたっては、医療、保健、福祉の中で、多職種との連携が不可欠となっています。また、医療保健福祉施策や事業の計画や実践の場面に助産師の参画を推進することが必要です。

a. 地域における医療保健福祉に関する協議体等への助産師の参画

b. 多職種チームにおける助産師の役割の明確化とイニシアティブの発揮

5)助産師の質の向上

助産師が多様な人々の多様なニーズに対応するためには、常に適切な支援を行えるような継続的な学びとスキルの向上、そのための体制整備が求められます。近年の、分娩数の減少によって、自然分娩に関する助産師の経験が減少しています。支援にあたっての最新の知識や技術の修得とともに、自然分娩に関する知と技を助産師に伝承していくことが求められます。

a. アドバンス助産師取得と継続の推進

b. 産後ケア実務助産師研修の推進

c. 自然分娩に関する教育研修の推進

d. 助産業務の安全の確保の推進

e. 基礎教育と卒後教育との連携の促進

f. 多様なニーズに対応できる助産実践能力の向上

6)助産師の職場環境の整備

分娩数の減少により、産科医療機関の混合病棟化や分娩の取り扱いの停止、産科診療所の閉院などが加速しており、助産師が助産業務を実践することが困難になってきています。助産師が本来の助産業務が実践できる職場環境の整備が必要です。また、地域での助産師の役割が拡大していますが、雇用や報酬が不安定であり、助産師の適正な雇用と待遇の向上が求められます。さらに、助産師個々のライフコースに応じた多様な働き方ができる環境整備が必要です。

a. 助産師が助産業務を実践できるよう、医療機関と地域の連携による新たな働き方モデルの提示

b. 地域の特性に応じた助産師の働き方モデルの提示

7)助産師職能の発展と存続のための政策提言と社会への助産師に関する情報発信

助産師職能の発展と存続のためには、時期に応じた政策提言が必要です。さらに、社会において助産師に関する理解を深めるための積極的な情報発信が重要です。

a. 効果的なロビー活動の実践と政策提言

b. 政策提言に必要なエビデンスの収集

c. 女性や社会の状況とニーズの把握

d. 助産師に関する広報活動

8)職能団体としての役割強化

日本助産師会の職能団体としての国内外での役割を明確化し、強化していく必要があります。さらに、団体としての経済的基盤、人材の育成と強化が求められます。

a. 日本助産師会の理念、ビジョンに基づく、活動計画の立と実行

b. 都道府県助産師会および助産関連団体との連携強化

c. 求心力のある会の運営と会員の確保による経済的基盤の強化

d. ICM活動における日本のプレゼンスの向上

B. 日本助産師会 将来ビジョン2035

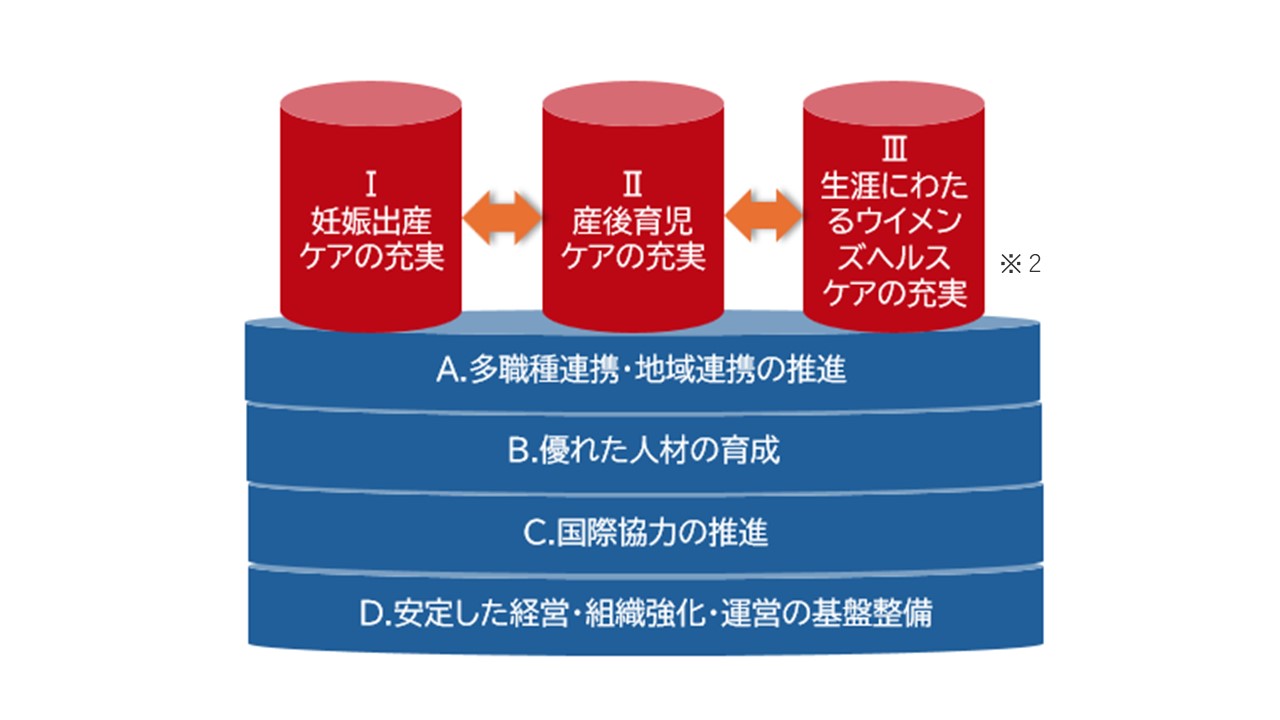

Ⅰ~Ⅲは助産師が質保証するべき3つのケア※1を示し、

A~Dは専門職能団体として発展するための4つの推進事項を示しています。

※1「助産師のケアの質向上のための3つのケア」から変更しました。

※2「女性特有ケアの充実」から変更しました。

1.助産師が質保証するべき3つのケアの基本的な考え方

Ⅰ. 妊娠出産ケアの充実

妊産婦が正常な妊娠・分娩・産褥経過をたどれるように支援すること、ハイリスク妊産婦や医療的な介入を要する妊産婦など、どのような状況にある女性に対しても、その人なりの自然性の尊重やウエルネスの視点で女性を支援していきます。さらに、地域の特性に応じた助産師主導のケアシステム推進、安全の確保、助産ケアの質の向上を図ります。 また、助産師は、女性が妊娠・分娩に関する正しい情報を得て、意思決定できるよう支援していきます。

Ⅱ. 産後育児ケアの充実

女性とその家族を中心とした助産師による継続的な支援をさらに推進していくとともに、多様なニーズに対応した産後ケアと子育て支援を提供していくこと、産後ケアのユニバーサル化とハイリスク母子への支援を充実していきます。また、母親や家族などの養育者が自信をもって子育てができるようエンパワメントを促進します。

Ⅲ 女性特有のケアの充実

女性の生涯を通じた健康支援において、継続的な助産師によるケアを提供していきます。特に、女性のライフコースにおける助産師が担うべき役割を明確化し、具体的な支援を助産師が実践するための体制整備を進めます。

2. 専門職能団体として発展するための4つの推進事項の基本的な考え方

A. 多職種連携・地域連携の推進

多様なニーズに応じた支援にあたっては、地域の特性や状況を踏まえた多職種連携、地域連携が不可欠です。周産期ネットワークの中での多職種との連携や、多職種間での助産師、助産所の役割の理解の促進を図ります。 市町村、都道府県、国など様々なレベルにおいて助産師が医療保健福祉施策や事業計画の立案、検討の場に参画することを推進します。 全国各地で多発する様々な災害への防災や減災への対応、災害発生時の迅速な対応のための体制整備を強化します。 地域において増加する在留外国人妊産婦の支援を行っていきます。

B. 優れた人材の育成

助産師が多様なニーズに対応し、質の高いケアを提供するためには、継続的な学びとスキルの向上が欠かせません。助産師が女性の生涯を通して、あらゆる健康ニーズに対応するための知識と技術が修得できるよう人材育成を強化します。特に、分娩数の減少によって、助産師がこれまで担ってきた「自然分娩」に関する知識と技術力の低下を防ぐための自然分娩における助産師の知と技の伝承、さらに新たなエビデンスに基づく助産ケアを提供するための生涯学習を推進します。

C. 国際協力の推進

ICMの一員として、ICMの示す助産師の国際基準を参考とし、国内における助産師活動に反映されること、ICMの活動に参画し、日本の助産師の活動やケアを広く世界に紹介し、プレゼンスを向上していきます。また、国際母子保健への協力を継続して実施していきます。

D. 安定した経営・組織強化・運営の基盤整備

職能団体としての組織強化を図るために会員数の増加に努力するとともに、都道府県助産師会との相互合連携の強化、助産師関連団体との連携の強化、デジタル化による効率化を図ります。 女性を支援する職能団体として女性の人権を守り、女性の声を聴き、寄り添っていきます。 助産師がライフコースを通して、自身の助産師としての役割を発揮できるよう助産師の職場環境を整備していくこと、地域における助産師および助産所の役割、あり方について検討していきます。 助産師職能の発展と存続のため、効果的なロビー活動や政策提言を行うこと、社会に広く助産師の存在を周知していくことを継続的に実践していきます。

3. 具体策の立案にあたって

本ビジョンを具現化し実行していくためには、VUCAの時代に対応し、これまでのように事前に立てた計画を基にしたPDCAサイクルに加え、より早い意思決定を求められる場合にはOODAループの考え方を取り入れていくことが肝要となります。

Observe(観察)では、周産期医療、母子保健福祉など助産師が役割を担う現場の状況や周囲の変化を観察するとともに、助産師、女性とその家族、そして、ステークホルダーの意見を積極的に収集します。特に、OODAループでは、この情報を得ることが重要とされています。Orient(状況判断)では、観察や収集により得た情報をもとに、何が必要か、不必要かなどの状況判断、方向づけを行います。Decide(意思決定)では、具体的にどのように行動するのかを決定し、Act(実行)では、決定したものを実行していきます。

ビジョン2035の実行にあたっては、特にこれまで以上の情報収集と状況判断によって、具体策を立案、実行していくことが求められます。2023年にこども家庭庁が設立し、こども基本法が施行されました。さらに、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」が閣議決定され、誕生前から小学校1年生までの時期の重要性が示され、様々な施策の立案が進み、こどもまん中社会の実現に向けて機運が高まってきています。さらに、2024年には内閣府から「女性版骨太の方針2024」が提唱され、男女共同参画社会の推進に向けて大きく舵が切られました。日本助産師会では、このような国や社会の状況、変化を迅速に把握し、対応していきます。

全国助産所一覧

全国助産所一覧 全国の相談窓口

全国の相談窓口 会員入会申込

会員入会申込